Prolog

Es ist 8:55 Uhr, ich stehe im Eingangsbereich des International-Kinos. An mir strömen hunderte Menschen vorbei, die meisten jugendlichen Alters. Neben dem Aufgang zum Kino bildet sich eine Traube von Leuten mit Akkreditierungs-Halsbändern, woran rote und blaue Karten hängen. Wir dürfen nicht rein, obwohl man uns gestern am Pressecounter versichert hat, dass es für Akkreditierte freien Eintritt in die 9:30-Uhr-Vorstellung von “2001″ gäbe. Anstelle dessen bekommen wir abgezählte Marken: Falls es noch Plätze gibt, werden wir nach den Nummern darauf aufgerufen. Es macht sich offener Protest unter den Wartenden breit, als der Kino-Leiter der Kassierin zuruft, es seien noch 50 Plätze frei, und sie zurück fragt, ob man die für die Akkreditierten reservieren oder verkaufen wolle. Schließlich werden die Inhaber der ersten 35 Marken doch noch rein gelassen. Ich habe die Nummer 26, haste die Treppe hoch und finde noch einen Platz in der 7. oder 8. Reihe ganz rechts am Rand, was aber dank der großzügigen Einrichtung des Kinosaals nicht so schlimm ist.

The Dawn of Man

Der ganze Saal ist voller Schüler, denn es ist eine Veranstaltung, die sich extra an Menschen unter 20 richtet. Ich sitze in Mitten einer 11. Klasse; vor mir sitzen drei sich betont lässig gebende Jungs, neben mir vier Mädchen. Die direkt neben mir heißt Sarah. Ich frage sie, wie alt sie ist, welche Schule sie besucht und ob sie den Film kennt. Sie ist 16, Gymnasiastin und hat “2001″ noch nie gesehen.

Als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, das war 1987, da war ich auch gerade 16 Jahre alt. Ich hatte den Film auf einer deutsch synchronisierten, auf das 4:3-Format zusammengestutzten und -gestauchten VHS-Kassette ausgeliehen und mir kopiert. Als Science-Fiction-Fan hatte ich schon viel von “2001″ gelesen und gehört: dass er das Publikum spaltet, dass er “unverständlich” sei, mehr eine filmische Drogenerfahrung denn ein Weltraumabenteuer. Mir war das egal. Ich habe den Film gesehen, nichts verstanden aber viel geahnt und gefühlt und ihn eine lange Zeit lang fast jeden Tag noch einmal geguckt. Mitte der 1990er-Jahre habe ich die VHS-Kassette dann gegen eine 6-seitige CAV-Laserdisc ersetzt. Eine unglaubliche Seherfahrung: Zum ersten Mal im richtigen Format, mit dem Originalton und vor allem in einer Bildqualität, die mir bis dahin völlig unbekannt war. Überdies hatte die Laserdisc auch jenen Prolog, die “Intermission” und die Musik spielte auch nach dem Abspann weiter.

1999 habe ich an der Uni Jena in den Filmwissenschaften ein Proseminar mit dem Titel “2001″ belegt, in es dem ausschließlich um den Film ging, der als Beispiel für die verschiedenen Formen der Filmtheorie genutzt wurde aber auch selbst immer wieder gesehen, diskutiert und analysiert wurde. Ich erinnere mich noch, dass ich der einzige war, der den Film mehr als einmal gesehen hatte, als das zu Beginn des Seminars gefragt wurde – viele kannten ihn sogar noch gar nicht! 2001, als ich nach dem Studium nach Köln gezogen war, habe ich ihn dann zum aller ersten Mal im Kino gesehen – es sollte vorsätzlich mein erster Film in diesem speziellen Jahr sein. Allerdings handelte es sich bei der Version um eine 35-mm-Kopie, die auch noch nicht restauriert war (obwohl im selben Jahr ja eine restaurierte Fassung erschienen war). 2004 folgte dann der Kauf der Stanley-Kubrick-Box, in der der Film natürlich auch auf DVD enthalten war. Einmal habe ich ihn in dieser Fassung gesehen und dann das nächste Mal Anfang letzten Jahres in der Blu-ray-Edition, was für mich einen ebensolchen qualitativen Sprung wie damals von VHS zu Laserdisc bedeutete.

Ein Sprung von vier Millionen Jahren

Ich bin überwältigt von der visuellen Kraft, die der Film in der 70-mm-Fassung entwickelt. Wie oft meinte ich, mir jedes Detail angesehen zu haben und entdecke in diesen riesigen Bilder nun doch immer wieder neues (etwa, dass die Konsole auf dem Raumanzug der Jupiter-Missionare den Schriftzug “IBM” trägt). Doch der Film selbst nimmt nur etwa die Hälfte meiner Aufmerksamkeit in Anspruch. Viel zu sehr freue ich mich darüber inmitten von Menschen zu sitzen, die ihn gerade zum aller ersten mal in ihrem Leben sehen. Ich beobachte die Schüler vor und neben mir aus den Augenwinkeln und in bestimmten Szenen, von denen ich ja weiß wann sie kommen, genau. So schaue ich bei dem berühmt gewordenen Match-Cut vom Knochen zum Raumschiff in Sarahs Gesicht und entdecke ein kleines Erschrecken, dann ein überraschtes Lächeln, die Augen werden groß und der Mund klappt ihr leicht auf.

Vor mir die Jungs sind damit beschäftigt, “2001″ demonstrativ langweilig zu finden. Einer schreibt SMS, ein anderer setzt sich seine Kapuze auf; immer wieder lehnen sie sich zur Seite und nach vorn zu ihren Klassenkameraden um zu reden. Aber sie reden bewusst leise. Es ist überhaupt eine der stillsten Vorführungen, die ich je mit Zuschauern in dieser Altersklasse erlebt habe. So still, dass man das rhythmische Knistern im vorderen linken Tonkanal hören kann, dass bei der Magnetisierung des Bandes durch eine der vorherigen Vorführungen entstanden ist. (Ärgerlich!) Was die Jungs da vor mir reden, verstehe ich auch. Sie machen sich nicht etwa lustig oder quatschen Alltagszeug; nein, sie reden über den Film, versuchen sich darüber zu verständigen, worum es gerade geht, was dieses oder jenes zu bedeuten hat. Und sie haben eine Menge mitbekommen – viel mehr als ich damals bei meiner ersten Sichtung.

Intermission

Das Licht geht zur Unterbrechung an, die vier Mädels neben mir verschwinden und einem der Pädagogen, der die Sichtung mit den Schülern begleitet, schaltet sein Mikro an. Er läuft durch die Reihen und erkundigt sich, wie denn der Eindruck bisher sei. Wie zu erwarten, gibt es Stimmen, die sich überwältigt zeigen und solche, die das “alles trotzdem langweilig” finden. Auch heute hat “2001″ also noch sein Durchschnittspublikum mit den durchschnittlichen Meinungen zum Film – wenn es denn nur unbelastet von Vorwissen in den Film geht. Er fragt dann noch so dämliche Sachen, wie: “Und wie fandest du die Ästhetik? Also die Raumschiffe?” und bekommt ausweichende Antworten. Man merkt geradezu, dass er auf Stichworte lauert, um sein erlerntes Filmwissen abzuspulen. Den Gefallen tut ihm aber (noch) niemand.

Als die Pause zu Ende geht, sind Sarah und ihre Freundinnen noch nicht von der Toilette zurück. Zuerst denke ich, dass sie sich vielleicht aus dem Staub gemacht haben. Aber so sehr, dass sie alle ihre Taschen und Jacken zurückgelassen hätten, kann der Film sie kaum erschreckt haben. Sie kommen, als es schon dunkel ist, diskutierend zurück und setzen sich wieder. Es wird wieder still und das letzte, was ich von einer höre, ist: “Da stirbt bestimmt noch einer!” Was für eine seltsame Annahme bei einem Film, wo bisher nur Tapire und Affenmenschen umgekommen sind und der ja bisher noch gar nicht verraten hat, dass er auch einen Handlungsteil mit “Spannung” besitzt.

Jupiter and Beyond Infinity

Der “metaphysische” Teil des Films ist der, der mich als Jugendlicher immer am meisten gelangweilt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt waren mir die Aussagen mehr oder weniger klar: Die von Außerirdischen induzierte Evolution, die Suche nach den Urhebern der Evolution (die sich in den Monolithen auf Mond und Erde verewigt haben), der Konflikt des Elektronenhirns HAL, das Informationen besitzt, die es mit seinen menschlichen Kollegen nicht teilen darf und deshalb “wahnsinnig” wird. Aber was da von statten geht, als David Bowman, nachdem er HALs höhere Hirnfunktionen deaktiviert hat (wieder ein Detail: Er trägt einen grünen Helm zum roten Raumanzug – ein chaotisches Element in dieser strengen Ordnung, das die Emotionen viel deutlicher zeigt als sein schweres Atmen) abermals in die Raumkapsel steigt, was diese Farbtunnel und Fehlfarbbilder zu bedeuten haben, was es mit dieser gerafften Lebensdarstellung im Louis-XIV-Zimmer und der schließlichen Wiedergeburt dieses irgendwie entstellten Embryos auf sich hat – darauf habe ich mir damals keine Reim gemacht.

Und so geht es auch meinen heutigen Mitguckern. Lachen bei manchen Szenen und von vorn (genau die richtigen!) Kommentare: “Das ist ja wie ein Ecstasy-Trip!” und einige unverständliche Reaktionen, wie etwa, als Dave am Ende als ganz alter Mann im Sterbebett liegt: Von überall aus dem Saal hört man weibliche “Iiihh”-Rufe und vor mir haben die Kids Assoziationen zu Spielbergs “E.T.”, als dieser greise Bowman den Finger hebt: “Nach Hause telefonieren.” Sarah neben mir wird unruhiger, beugt sich noch häufiger zu ihren Freundinnen nebenan um sich über das Gesehene zu verständigen.

The End

Als der Film vorüber ist, bin ich wie bei der ersten Begegnung mit ihm wie betäubt. Vor allem Richard Strauss am Ende hat noch einmal richtig in mir gewütet. Das Licht geht überaus langsam an und die beiden Pädagogen stellen sich wieder vorn auf. Bevor sie etwas über das Format und den Regisseur erzählen, wollen sie noch weitere Stimmen einfangen. Dasselbe Stimmungsbild wie zur Pause, dieses Mal mischt sich jedoch allgemeine “Kunstkritik” darunter: Warum man denn eine Aussage nicht deutlich formulieren könne, wenn man denn einen Film drehe. Wo denn der rote Faden sei. Dass man schon verstehe, wenn den Film nicht so viele Leute geguckt hätten oder ihn nicht mögen. (Herrliche Verallgemeinerung, die einer der Pädagogen sofort widerlegt: “der meistgesehene Science Fiction überhaupt” – kann er das belegen?)

Es gibt aber auch ganz andere Stimmen. Ein Mädchen berichtet mit fast brüchiger Stimme, wie unglaublich spannend sie den Film fand. Unerträglich sei es gewesen, wie sich die Spannung in einzelnen Szenen aufgebaut und dann doch in keine Entladung geführt habe. Ein junger Mann analysiert, warum der Film nicht auf ihn wirken konnte, wie er es erhofft hat (in dem Alter fängt es also an, dass man mit sich selbst ins Kino geht und hinterher Sätze absondert wie: “Der Film wusste mich nicht zu begeistern”!): Die Szenen seien einfach zu lang gewesen. Heutige Filmzuschauer können sich auf so eine geringe Schnittfrequenz nicht konzentrieren. Sie finden das automatisch langweilig, werden müde und schlafen ein. Er weiß also um seine und der Mediengesellschaft Probleme – ein guter Anfang.

Und dann von einer Schülerin eine Analyse, die ich ganz großartig fand: Der Film habe ihr sehr deutlich mitgeteilt, dass sich die Menschen trotz der Evolution nicht geändert haben. Zwar habe, angeregt durch diesen Monolithen, der Gebrauch von Werkzeugen begonnen, doch haben diese Werkzeuge von Beginn der Menschheitsgeschichte immer auch eine dunkle Seite: So wie der Knochen auch Mordinstrument ist, so seien die Raumschiffe mit ihren wahnsinnig gewordenen Computern auch Werkzeuge, die sich gegen den Menschen wenden. Der Schnitt zwischen dem Knochen und dem Raumschiff (hier unterbricht sie der Pädagoge belehrend, dass man das “Match-Cut” nennt) hätte ihr vor allem diese Ähnlichkeit der Werkzeuge vor Augen geführt. Großartig!!!

Ich höre mir die weiteren Ausführungen der Pädagogen mit Stirnrunzeln an. Sie dozieren noch etwas über die Besonderheiten des 70-mm-Formates und stellen weitere seltsame Fragen (“Worin ist denn der Unterschied zum normalen Film?” – ein gelangweilter junger Mann, dem man das Mikro unter die Nase hält, antwortet lässig: “Is’ geil.” Ein anderer hat sich in die Materie vorher eingearbeitet und hält einen kleinen Vortrag.) Sarah und ihre Freundinnen verlassen das Kino, sie tun ganz recht daran, sich den Sichtungseindruck nicht durch externe “Sinn-Kompressen” verderben zu lassen.

Keiner der Anwesenden wird zukünftig Strauss-Musik hören und nicht an den Film denken. Niemand wird die unendlich vielen Zitate, die der Film in die Kultur der Gegenwart einbrennt (von John Carpenter bis zu den Simpsons) nicht erkennen. Sie gehören jetzt dazu und ich war dabei, als sie diesen eigenartigen Raum, dieses Louis-XIV-Zimmer der Filmgeschichte zum ersten mal betreten haben.

***

Daisy Bell

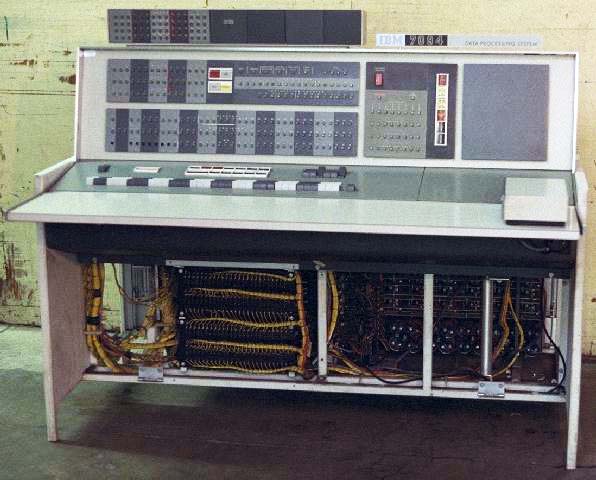

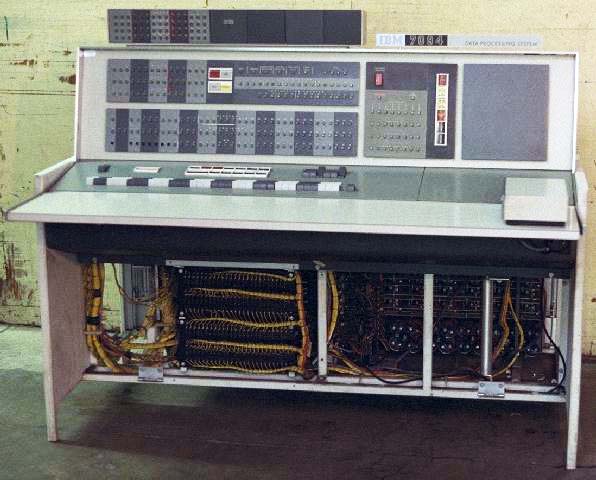

Manch einer weiß es vielleicht: Stanley Kubrick hat seinen HAL-9000-Computer das Lied “Daisy Bell” deshalb singen lassen, weil es sich dabei um das erste von einem Computer (einem IBM 7090) gesungene Lied übehaupt handelte. Das Stück ist auf etlichen Kompilationen zur frühen Computermusik enthalten und ein Enthusiast hat sogar einen überaus sehenswerten Videoclip dazu entworfen:

http://www.beaufonts.com/7090/#

Nur noch als kleiner Nachtrag zu “2001″ und weil mir das Lied jetzt schon den halben Tag im Kopf herumgeistert. Ans Herz legen möchte ich noch einen Besuch beim “HALProject“.